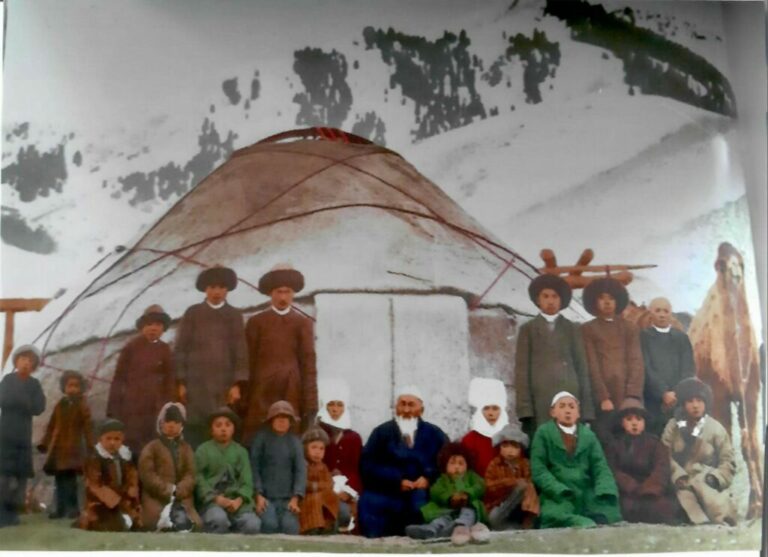

Ich bin gerne in Antikläden. Alte Küchentresen aus dem 19. Jahrhundert, ein Retrosessel aus den 70er-Jahren oder alte schwarz-weiß Fotos von unbekannten Menschen berühren mich und lösen in mir Freude und Frieden aus. Diese Gefühle sind für mich kostbar, weil ich mich innerlich oft unsicher und gespalten fühle. Meine Spaltung entsteht durch den Verlust meiner Heimat.

Heimat als Teil vom Selbst

Verlust der Heimat bedeutet für mich, Verlust meiner Fähigkeit, so zu sein, wie ich bin. So zu sein wie ich bin, ist eine sehr komplexe Vorstellung. Hier meine ich, dass ich in den letzten 15 Jahren in Deutschland nicht so gelebt habe, wie es meinem inneren biologischen Rhythmus entspricht. Ich habe viel funktioniert und wichtige Bedürfnisse meiner Seele ignoriert.

Salam,

schön, dass du da bist!

Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.

Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.

Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!

Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.

Shukran und Danke!

Deine kohero-Redaktion