Endloses Blau umgibt die Republik der Marshallinseln, ein Inselstaat in der Nähe des Äquators im Pazifischen Ozean. Das Land erstreckt sich über drei Berg-Inseln und 29 flache Korallenatolle, die 1.156 einzelne Inseln und Inselchen umfassen. Die meisten davon liegen weniger als 1,8 Meter über dem Meeresspiegel. Die Folgen des Klimawandels sind hier deutlich zu spüren: Negative Prognosen gehen davon aus, dass die Inseln bis 2050 untergehen werden. Die Bewohner*innen stehen im Kampf gegen den Klimawandel an vorderster Front.

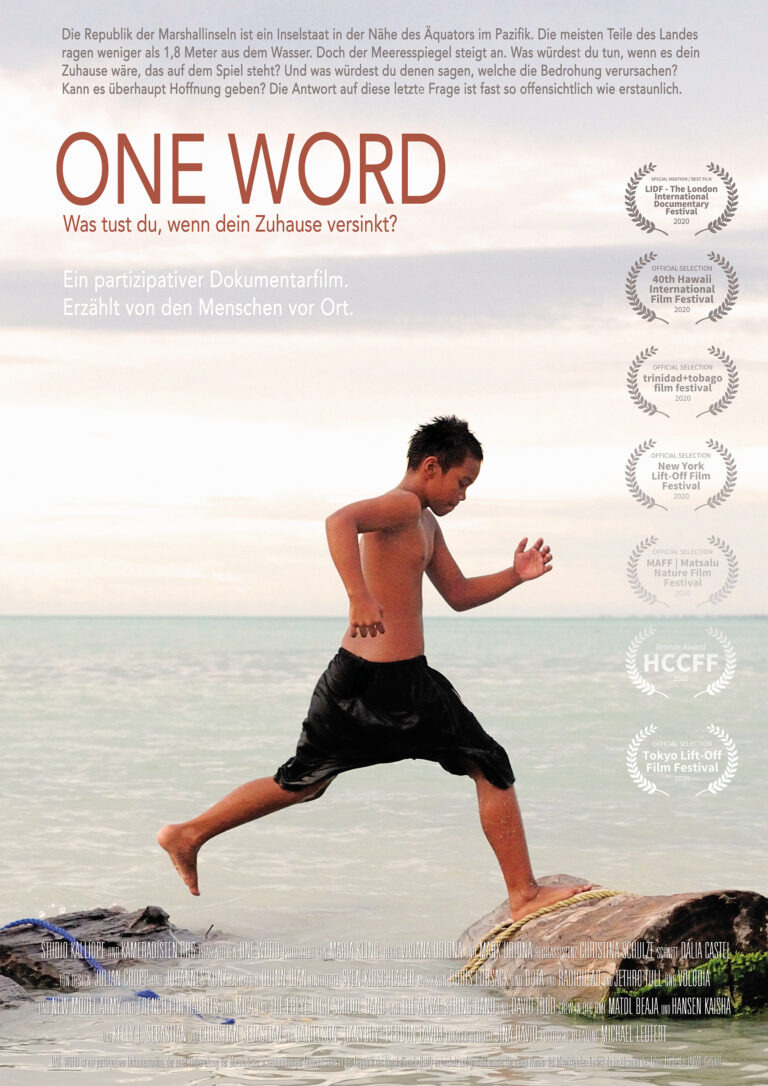

“One Word” ist ein partizipativer Dokumentarfilm. Neun Monate begleiteten Viviana Uriona, ihr Mann Mark Uriona und (aus der Ferne) die Filmproduzentin Maria Kling die Marshalles*innen. Sie drehten und entwickelten den Film in enger Zusammenarbeit mit den Bewohner*innen. Denn sie sind davon überzeugt, dass die Menschen auf den Marshallinseln die zuverlässigsten Expert*innen sind, wenn es um die Geschichte ihres Landes geht.

Salam,

schön, dass du da bist!

Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.

Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.

Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!

Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.

Shukran und Danke!

Deine kohero-Redaktion