In den letzten Monaten wurde unendlich viel über das Thema Integration gesprochen. Einerseits wegen der damals anstehenden Bundestagswahl, obwohl sich mittlerweile alle Debatten darüber wieder in Luft aufgelöst haben. Andererseits wegen der Situation in Afghanistan, wo die größte humanitäre, politische Krise der letzten Jahre auf die Frage „Wie viele Flüchtlinge kann oder soll Deutschland aufnehmen?“ reduziert wurde.

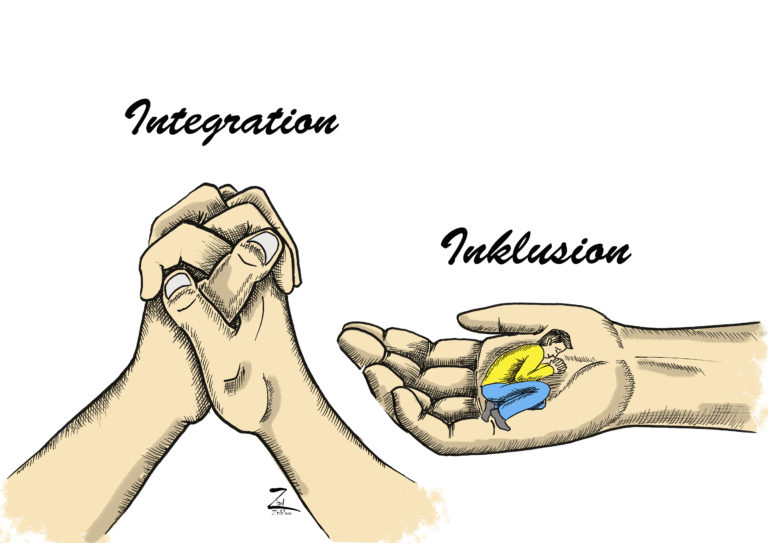

Konzept Integration

Es gibt mehrere Punkte, weshalb ich mittlerweile das Konzept „Integration“ problematisch finde. Beim ersten Grund geht es um die Menschen, die integriert werden sollen. Dazu stellt sich für mich die Frage: Wie werden sie dargestellt und wo bleibt deren Stimme in den ganzen Debatten? Der zweite Punkt ist etwas Persönliches: Es hat mit dem Anpassungsdruck zu tun, den ich als Migrantin erlebt habe. Und den Lehren, die ich aus diesem „Integrationsprozess“ gezogen habe. Der letzte und dritte Grund ist, wie dieses Konzept unsere Unterschiede mit etwas Negativem in Zusammenhang bringt und somit als etwas Abweichendes verfestig.

Salam,

schön, dass du da bist!

Wenn du den vollständigen Artikel lesen möchtest, melde dich hier kostenlos im Online-Magazin an: Einloggen.

Wenn du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos neu registrieren:Kostenlos registrieren.

Neben unseren Online-Artikeln erhältst du dann zusätzlich alle zwei Wochen den kohero-Newsletter mit spannenden Texten, Interviews und Hinweisen zu unseren Workshops und Veranstaltungen. Viel Freude beim Lesen!

Wenn du Fragen hast oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde dich per Mail an team@ kohero-magazin.de.

Shukran und Danke!

Deine kohero-Redaktion